感染認定薬剤師のじんが徹底解説します♪♪

病院薬剤師が目指せる専門化の道として、感染制御認定薬剤師があります

取得するのはもちろん大変ですが、その分のメリットもある資格です。

認定を取得してから業務の幅が大きく広がり、専門的な薬剤師として活躍できる土台になりました。

この記事では、感染認定薬剤師である私が思うメリットや取得方法を解説していきます

[rtoc_mokuji title=”” title_display=”” heading=”” list_h2_type=”” list_h3_type=”” display=”” frame_design=”” animation=””]

メリット

実際に取得してみると予想していないメリットがたくさんありました!!

病院内外で信頼が増す

認定を持っているとあなたが思っている以上に周りから信頼されます

医療関係者は、〜認定や、〜専門など、憧れや関心を持つ人が多いので、病院内で ”あの人は認定の人” と認知されるスピードは早いです。

病院内で認識されてからは看護師さんからの相談事が増えました

相談事に対応していくうちに認定としての本当の力も身についていきます。

名刺に認定も記載することで、他院の人に覚えてもらえたり、MRさんから感染に関する新薬や情報提供を受けることができます

チームを任されやすい

感染委員会に加入することに加えて、ICTとASTという実働チームにも属することになると思います。(ASTは設置されていない病院もあります)

特にASTでは、認定薬剤師がリーダーとして活動すること多いので、主でチームを運営していくことになります。

ここでは簡単にチームの役割を載せておきます

ICT(感染制御チーム)

感染対策を担うチームで、主に病院内で感染症が蔓延しないようにさまざまな対策を行います。毎週病棟などを多職種でチェックしてまわります。

薬剤師は、薬剤・消毒薬の管理方法や期限などを特に見ます。

AST(抗菌薬適正使用支援チーム)

抗菌薬の不適切使用がないか、各症例ごとに検討します。

薬剤師は、リーダーとなり症例検討の対象となる広域抗菌薬を使用している患者様のリスト作成から行います

チームを率いる役割になるので、やりがいがめちゃくちゃあります

転職に有利

認定を持っていると勉強熱心であることの証明になります。

認定を持っているということで悪い印象を持つ採用担当者はいないと思います。

病院への転職で、転職先にちょうど感染認定者がいない場合は、すぐにでも来てほしい!という状況になることも十分あります。

調剤薬局などに転職する際には”病院で認定まで取って頑張ってきた”という面で評価され、年収交渉に有利に働きます。

取得までの努力に似合うようなリターンが望める認定だと思います。

病院によっては、感染制御認定薬剤師に手当をつけている病院があります。

私が知っているとこでは5000円の手当が付いていましたよ!

認定者同士のつながりができる

毎年の認定者ってどれくらいは知ってますか?

令和3年度の認定者66名と少なめでしたが、以前は100名前後くらいです。

各県あたりにすると毎年大体2〜6人なので、認定者は近隣の新規認定者をチェックしてます。

自分が認定された時も、その後の感染の勉強会に行った時に『あっ、今回認定されてた子ね!』と認知されていて一気に先輩たちと打ち解けられました。

感染認定薬剤師での集まりもあり、それぞれの病院でどうやっているかなど一気に知ることができるようになりました

具体的な取得方法

大事な点を簡単にまとめていくのでご安心を!

詳しい要件は下記になっています。

1.感染制御認定薬剤師認定申請資格

日本病院薬剤師会

以下の全てを満たす者は認定を申請することができる。

(1)日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた見識を備えていること。

(2)薬剤師としての実務経験を3年以上有し、日本病院薬剤師会の会員であること。ただし、別に定める団体のいずれかの会員であればこれを満たす。

(3)別に定める学会のいずれかの会員であること。

(4)日病薬病院薬学認定薬剤師であること。ただし、日本医療薬学会の専門薬剤師制度により認定された専門薬剤師であればこれを満たす。

(5)申請時において、病院または診療所に勤務し、施設内において、感染制御活動(院内感染防止対策委員会、院内感染対策チーム、抗菌薬適正使用支援チーム(以下、委員会・チーム)の一員、委員会・チームと連携した活動、あるいは他施設の委員会・チームと連携した活動など)に3年以上、かつ、申請時に引き続いて1年以上従事していること(所属長の証明が必要)。

(6)施設内において、感染制御に貢献した業務内容及び薬剤師としての薬学的介入により実施した対策の内容を20例以上報告できること。

(7)日本病院薬剤師会が認定する感染制御領域の講習会、及び別に定める学会が主催する感染制御領域の講習会などを所定の単位(20時間、10単位)以上履修していること。

ただし、日本病院薬剤師会主催の感染制御に関する講習会を1回以上受講している

こと。

(8)病院長あるいは施設長等の推薦があること。

(9)日本病院薬剤師会が行う感染制御認定薬剤師認定試験に合格していること。

必要な申請書類はすべて日本病院薬剤師会のお知らせに定期的にあがってくる「令和〇年度感染制御認定薬剤師の認定申請の受付について」という案内の中からダウンロードできます。

薬剤師としての実務経験3年以上

これは、このままの意味です。

薬局薬剤師の経験も年数に含めることができますが、ほかの条件で3年以上院内感染に関わっているという文言があるので、必然的に病院薬剤師3年以上という意味になります。

日本病院薬剤師会へ入会 + 別に定める学会への入会

日本病院薬剤師会が行っている認定なので、当然日本病院薬剤師会に入会する必要があります。

そしてこの中から選んだもう一つの学会に別に入る必要があります。

日本医療薬学会

日本薬学会

日本臨床薬理学会

日本TDM学会

ICD制度協議会に加盟している学会・研究会

⇒この協議会に加盟している学会は29学会あります(下記参照)

ICD制度協議会ホームページ – 加盟学会・委員会 – 加盟学会

私はICT制度協議会加盟学会の日本化学療法学会がオススメです!

バンコマイシンTDMソフト:PATがダウンロードできる

もう一つの大事な認定:抗菌化学療法認定薬剤師が取れる

抗菌化学療法認定薬剤師もかなり有用な資格なので、今後別でまとめたいと思います!

日病薬病院薬学認定薬剤師であること

申請時に日病薬病院薬学認定薬剤師になっておく必要があります。

3年間で単位を貯めて、オンラインでテストを受ける流れになります。

病院薬剤師は、誰でも持っておいたほうが良い資格になりますので、同時進行でこの資格も進めていってください。

認定要件

日本病院薬剤師会

以下の要件を満たす者を日病薬病院薬学認定薬剤師とする。

(1)本会正会員又は特別会員(保険薬局勤務・大学教員等の薬剤師)であること

(2)過去3年度を通算して50単位以上を取得し、かつ下記①~③のすべてを満たすこと

①日病薬病院薬学認定薬剤師制度研修カリキュラムのうち、下記の項目の単位数を取得していること

Ⅰ-1~3の各項目の中から1項目以上履修し、合計2単位以上取得すること

Ⅱ-1~6の各項目の中から2項目以上履修し、合計4単位以上取得すること

Ⅲ-1~2の各項目を履修し、合計4単位以上取得すること

Ⅳ-1~2の各項目を履修し、合計4単位以上取得すること

Ⅴ-1~3の各項目を履修し、合計6単位以上取得すること

②薬剤師認定制度認証機構から認証を受けた他の生涯研修プロバイダーから付与された単位は有効と

する。ただし、日病薬病院薬学認定薬剤師制度研修カリキュラムに沿った内容の研修会あり、かつ

通算50単位のうち10単位以下であること

③毎年度(4月1日から翌年3月31日まで)10単位以上取得していること

(3)日病薬病院薬学認定薬剤師認定試験に合格すること

※日本医療薬学会の専門薬剤師でも可とありますが、要件が難しいので現実的ではないです。

感染制御活動に3年以上従事している

下記の活動があることを記載した資料に所属長のサインを書いてもらう必要があります。

一番分かりやすいのは、感染委員会か感染チームに3年間入っていることです。

「委員会・チームと連携した活動」とも書いてあるので、必ずしもチームに入っていなくても3年以上感染に関わってきましたという記載をして上長のサインをもらえれば条件はクリアできると思います。

病院長あるいは施設長等の推薦も必要事項にありますので、このサインも同時に記載してもらうといいです!

単位(20時間、10単位)以上

単位は申請までに10単位取っておく必要があります。

学会のシンポジウムや研修会で感染制御の認定単位が取れるものが開催されています。

一番効率よく単位を取れるのは、日本病院薬剤師会がやっている感染制御専門薬剤師講習会(Web)です。

オンラインで参加することができ、1日で 2.75単位(5時間30分) 一気にもらえます

年3回程度開催されているので、日本病院薬剤師会のホームページを要チェック!

感染制御認定薬剤師認定試験に合格する

試験に合格したあとに、必要な申請書をすべて揃えて提出することになります。

大体の時期は、5月に試験⇒7月に書類提出

試験内容は、この教科書に沿って出されます。

出題範囲のリンク(都度最新版をさがしてください)⇒出題範囲

過去問もなく、かなり勉強しました。

でも、知識は日々の感染業務で役立つのでどれだけやっても損はしませんよ!

過去問もなく、合格率も公表されていません。

合格発表の番号をみると7割以上の合格率はあると想定してます

症例報告(20例)

認定試験以上に大変!?かもしれないのが、20例の症例報告です。

感染の症例数が少ない病院だと難しいのかな?

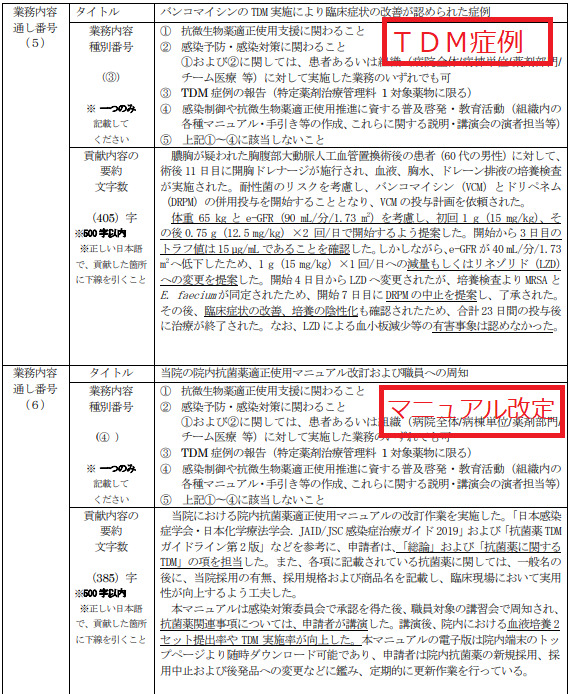

マニュアル変更の報告も大丈夫だよ

下記①~⑥の内、3例以上記載する項目が4項目以上必要です。

① 抗菌薬適正使用支援(antimicrobial stewardship)プログラムに該当する活動により(抗菌薬などのサーベイランスや早期介入とフィードバック等)、薬剤師として貢献した事例。

② 環境ラウンドへの同行などにおいて、薬剤師として薬学的知識、技術などを活用して感染予防・感染対策に貢献した事例。

③ 単にTDMの実施ではなく、結果に基づき、薬剤師として解析・処方提案によって感染症治療に貢献した症例。※注意事項:評価者が評価するために必要な情報(患者背景(年齢、性別、体重、腎機能など)、薬剤名、用法・用量、推定および実測トラフ値など)を必ず記載すること。

④ 薬剤管理指導業務や病棟業務などにおいて、薬剤師として薬学的介入及び支援したことで感染症治療に貢献した症例(上記の③に該当しないもの)。

⑤ 薬剤師として薬学的知識、技術などを活用して薬剤部門内での業務における感染予防・感染対策に貢献した事例。

⑥ 施設の感染対策マニュアルや抗菌薬使用の手引き等を作成・改訂して感染予防・感染対策に貢献した事例(医療機関・施設で実際に使用されているマニュアル・手引き等で申請者個人が関与・貢献した内容について、具体的に記載してください)。 ⑦ 上記の①から⑥に該当しない感染予防・感染対策に貢献した事例は、自身で題名を付けて記載すること。(例. 感染対策加算関連での相互訪問や院内講習会(役割、内容、時間、回数含む)等での教育啓発活動など)

日本病院薬剤師会 申請書から抜粋

↓↓症例記載例↓↓

20症例必要だけど、委員会での活動内容なども1症例としてまとめていけば十分書けます。

まとめ

熱が入りすぎて、長い記事になってしまいました・・・

信頼が増す → やりがいUP!

昇給、もしくは転職時に有利になる

人脈ができ、情報が多く入ってくる

①3年以上病院で感染に関わる

②日病薬病院薬学認定薬剤師を同時に取得

③感染の単位を10単位集める

④認定試験を受ける

⑤20症例書いて提出!

認定を取るために頑張るのも、薬剤師の人生をより素敵なものにする方法だと思います!

専門家としての”あたらしいみち”を一緒に進んでいきましょう!